エコフェスタ2024

野生動物と共存する「地域のチカラ」を育もう

滝川の林道を利用する野生動物たち

2024年12月21日、滝川市まちづくりセンター「みんくる」での報告講演から。

報告 長澤秀治

ながさわ・ひではるさん 北海道滝川高校理数科教諭(生物)。たきかわ環境フォーラム運営委員。

ながさわ・ひではるさん 北海道滝川高校理数科教諭(生物)。たきかわ環境フォーラム運営委員。

こんにちは、滝川高校の長澤秀治です。子どものころから生き物が好きで、いまは滝川市郊外の林道に設置した「トレイル・カメラ」(自動撮影カメラ)を通して、野生動物をずっと見ています。きょうはその成果をご紹介します。

トレイル・カメラを通して見る世界

私が勤務する滝川高校は、文科省のSSH(スーパー・サイエンス・ハイスクール)の認定を受けているおかげで、いろいろ科学的な調査研究ができる環境にあります。2010年代は生徒たちと滝川市内に生息するカグヤコウモリの観察に取り組んで、これが非常におもしろかったんですよね。野生コウモリの集団が、東滝川の大きな農機具庫に集まって天井裏で子育てをしているんですが、満足に飛べない幼体が床に落ちてくることがあって、その子どもを母親のコウモリが救出にくる様子を一部始終、トレイル・カメラを使って記録することができました。これだけで2時間くらいしゃべれてしまうのですが(笑)、それがきっかけでトレイル・カメラを活用した野生動物のモニタリングに取り組むようになりました。

昨年(2023年)6月からは、道路管理者の滝川市と相談しながら、市東部の林道脇にトレイル・カメラを設置しています。このカメラには赤外線センサーがついていて、感知範囲に発熱体(恒温動物など)が現れると自動的に動画撮影が始まる仕組みです。昼夜を問わず無人で稼働しますので、ふだんはなかなか見ることのできない野生動物の生き生きとした姿を観察することができます。カメラは同じ場所に仕掛けっぱなしにしておいて、毎週1度のペースで電池交換とデータ回収をしています。何が写っているか、データをモニター画面で再生して確かめるのですが、それだけでもワクワクします。

林道脇の立木に取り付けたトレイル・カメラを調整するようす。

トレイル・カメラを通して見ると、夜の林道はまるでエゾシカの天国のようですね。センサーが動物に反応してカメラが起動する時、わずかに音が鳴るのですが、大きな耳を持って鋭敏なシカはそれに気づいて、カメラのほうを振り返ったり、興味を持って近づいてくる個体もいます。

ヤマシギ、ノスリといった野鳥も林道に飛来しています。エゾシカが現れてカメラが回っているとき、音声だけですが、アオバトの特徴的な声が記録されていたこともあります。撮影された動物を季節ごとに数えてみると、冬はエゾユキウサギ、キタキツネが多く、夏から秋にかけてはエゾシカばかりが写ります。去年はけっこう何度もクマが写り込んでいたのですが、同じ位置に設置したカメラがクマを捉えたのは、今年(2024年)は4月4日に1度だけでした。

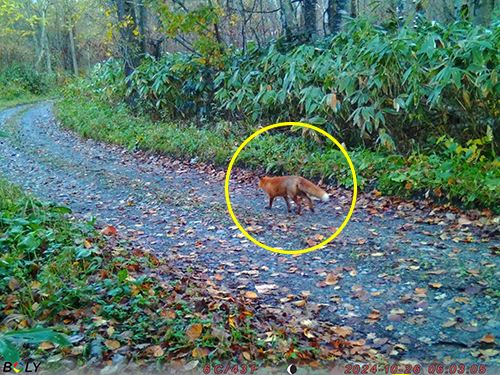

トレイル・カメラがとらえたキタキツネ(2024/10/26)

トレイル・カメラがとらえたエゾシカ(2024/10/6)

いずれにせよ、ここは野生動物のとても豊かな環境です。

そのいっぽう、この林道はクルマの通行量も多くて、トレイル・カメラは野生動物と人間の区別ができませんから、積雪が増える1~3月の通行止め期間を除くと、じつは撮影画像の大半がクルマです。1週間ていどでカメラのバッテリーが尽きてしまうのも、ほとんどクルマを撮影しているせいです(笑)。

野生動物たちは、クルマが通行する合間を縫ってこの林道を利用して移動しているんじゃないかな、と思います。エゾシカはクルマをそれほど気にしていないみたいで、(クルマが通行可能な)夏から秋にかけて、シカの撮影数はどんどん増加していきます。クルマに乗っていてシカによく会うのもこの季節ではないでしょうか。

この林道に仕掛けたトレイル・カメラが、初めて昼間に捉えたヒグマの映像をご覧いただいています。藪の中をパキパキ歩いてくる音も記録されていて、動画を見るだけでドキドキします。

これとは別の2023年9月28日の深夜、トレイル・カメラが1頭の小型のクマを捉えていました。「独り立ちしたばかりの若い個体かな?」と思って、改めて前後の画像ファイルを確認してみたら、暗闇で見落としていたのですが、この小型のクマより先のカットに、もっとずっと大きな動物が通過していく影が写っているのに気がつきました。小さいのはやはり子グマで、母子連れのクマたちだったんです。そうだと分かった時、非常な緊張感を覚えました。なぜなら、人間が遭遇した時に最もリスクが高いとされるのが母子連れのクマだからです。

この時期、同じ林道をクルマがふつうに行き来していました。たまに、クロスバイクで走り抜けていくライダーもいます。このリスクについて、みなさん、どうお感じでしょう? こういったことを僕らはもうちょっと想像しなくちゃいけないと思います。

クマごとに異なる個性

人前でクマのお話をすると、よく「クマ鈴を鳴らしながら歩けば大丈夫ですか?」と質問されます。答えるのが難しい質問ですよね。「大丈夫な時もあれば、そうでない場合もあります」と返事すると、「じゃあ、どうすれば安全ですか?」と聞かれてしまいます。いつも困ってしまうんですけど、「絶対安全ってことはありません」と答えるほかありません。

自動車に乗る時のことを思い浮かべてほしいんですけど、「シートベルトをすれば絶対大丈夫」——とは断言できませんよね。そうだとしても、「ではどうすれば少しでも危険を回避できるか、自分でそれを考えたらいいんじゃないか」と僕は思っています。

僕が、地元の滝川のこの林道での野生動物モニタリングを始めようと思ったのには、きっかけがあります。去年(2023年)、幌加内町の朱鞠内湖で起きたクマによる死亡事故です。

じつは同じ日、同じ時刻に、被害に遭われた方が釣りをしていたポイントからほんの2kmくらい離れたところで、私も釣りをしていました。朝、一緒の船で釣り場に向かった人でした。事故が発覚して、湖にいた釣り人全員に撤収の指示が出たんですけど……。事態を知って、僕はその後しばらく、なかなか気持ちの整理がつきませんでした。

そのあと、ヒグマ研究者で旧知の佐藤喜和さん(酪農学園大学教授)にも相談して、「クマの調査に出かける時、いちばん気をつけていることは何ですか?」と質問したら、佐藤さんは即座に「行き帰りのクルマの運転に気をつけています」と答えてくれました。

「忘れ物したり、遅刻しかけたり、といったことが積み重なった時に、つい気が緩んで事故が起こりがちなので、そうならないように気をつけている」とおっしゃっていたのが、すごく印象に残りました。「絶対に大丈夫」とは言えませんが、「どうしたら危険を回避できるのか」を常に考えておくことが重要で、これはクルマの運転などにも通じることだと思います。

野生動物の行動原理を考察する

ヒグマは、一頭ごとに多様な個性を持っていると思います。と同時に、当たり前ですが、同じ個体でもまわりの状況の変化に応じて行動が変容します。きょうは「いいクマ」だった個体が、翌日には人間にとって「悪いクマ」になった、という事例はたくさんあります。クマの高い学習能力、適応能力ゆえの行動変容です。

以下は私のシロウト考えに過ぎませんが、クマが何かの行動をとるとき、なぜそのような行動をとるのか、考えられる動機を自分なりにまとめてみました。

一つ目は「(1)人から離れたい」という動機。クマに限らず、野生動物は人に対する警戒心を持っていると思います。これが「普通の状態」というのかな、人の気配を察知したら静かにその場を離れるか、もしくはクマの場合だと、人が離れていくまで身を潜めて待つといった行動を取る場合もあると聞いています。ただし、なにか余裕のない状況に追い込まれたりすると、急襲に転じる個体もいます。

次は「(2)人を近づけたくない」という動機。食べ物を確保してその場所に執着している場合とか、小さな子どもを連れていてなかなか身動きが取れない場合なんかが、この状態に含まれます。先日、釧路地方の山間の道路でヒグマが停車した軽トラックを攻撃する場面を撮影した動画が話題になりましたが、道路を挟んで反対側に子グマがいたため、本当は人間から距離を置きたかったのに、「子どもを守らなければ」と追い詰められた母親がやむなくとった行動だったとみられます。クマには狩りの獲物に草や土をかぶせて隠す習性があり、そうした場所に近づいてくる相手がいたら、近寄らせまいとして威嚇行動にでる場合があります。

3つめは、「(3)人に近づいてみたい」という動機。人の後ろからついてきたり、時に人間の生活圏に侵入してくるクマがいます。彼らがそうした行動をとる一番の原因は、生ゴミや農作物でしょう。近年は生息個体数が増えているので、森の中で他の強い個体に圧迫されて、やむなく人里に姿を現す若い個体、弱い個体もいるかも知れません。

そして最後は「(4)意図的・積極的に人を攻撃したい」という動機です。

「共有ゾーン」でこそスマートに

4つの動機のうち、(1)であれば、人間側の工夫次第で回避できる可能性が高いと思います。逆にここで誤った対応をしてしまえば、相手に(3)や(4)の動機を与えてしまうことにもなりかねません。

(2)は、クマにすれば当たり前の習性ですが、そこに人間が居合わせてしまったら非常に危険です。100%の保障はできませんが、これを避けるためには、人間側が何かしら事前に痕跡を見つけて回避するほかありません。具体的には、付近での目撃情報や痕跡情報をリアルタイムで収集する、といったことです。

僕はいま、特に林道にこだわってトレイル・カメラを仕掛けているのですが、それには理由があります。林道は人間が利用するために人間が作った道でありながら、本来は野生動物の領域である森の中を抜けていく道ですから、どうしても「人と野生動物の共有ゾーン」になりますよね。リスクを減らすためには、ここでのわれわれ人間の振るまいが非常に重要なんじゃないかと思うのです。

というのは、(1)や(2)の状態の個体が、「共有ゾーン」での人間側のふるまい次第で簡単に(3)や(4)に変容してしまうと思うからです。共有ゾーンでは人間側は、「近づきすぎない」「近づけさせない」という点に、本当に気を配る必要があると思います。

じゃあ「近づきすぎない」ためにどうすればいいでしょう? あるていど経験を積まないと難しいかも知れませんが、山に入って音がする、においがする、気配を感じる、クマの足跡や糞を見つける……そうした情報を得たら必ず身を引いて、付近の人たちにもその情報を発信・共有することが大事でしょう。

「情報発信」という言葉を使う理由はもうひとつあって、自分の存在を積極的に野生動物に知らせて「近づかせない」という意味も含ませています。それをすれば絶対安全とは言えませんが、心がけておきたい要素です。

林道にトレイル・カメラを設置してモニターしてみると、野生動物たちは確かに同じスペースを共有はしているけれども、異なる種同士が同じ瞬間に並んで撮影されたことは、これまで一度もありません。むしろそうなることを互いに避けながら、彼らは生活しているのだと思います。感覚が鋭い野生動物は距離の置き方もじょうずですが、それほどでもない人間は、山の中の見えない相手に積極的に自分の存在を知らせたり、人間同士の情報共有によらなければ、適切な距離を保てないかもしれません。そのための努力が必要だと思います。

2024年12月21日、滝川市まちづくりセンター「みんくる」での報告講演から。

©2024 Hideharu Nagasawa, All rights reserved.

たきかわエコフェスタ2024

2024年12月21日(土曜)13:30~16:00

報告1 長澤秀治さん(北海道滝川高等学校)「滝川の林道を利用する野生動物たち」

報告2 早稲田宏一さん(NPO法人エンヴィジョン環境保全事務所)「ITを活用したモニタリング報告」

ワークショップ

ファシリテーター 田口友子さん・森井智江さん・池内理人さん・伊藤泰幹さん

展示コーナ・茶話会

入場料 500円 高校生100円 中学生以下無料

主旨 ヒグマ・エゾシカ・アライグマなど、野生動物に対する市民の価値観はさまざまです。市民協働の対策を講じる時に最も重要なのが、合意形成のプロセスであることはいうまでもありません。行政区界や担当部署、被害者/受益者といった垣根を越えて、参加者同士が情報を交換・共有し、自由に議論できる場を提供すべく「エコカフェ」「エコフェスタ2024」を開催します。昨年11月18日の「エコフェスタ2023」、また今年7月6日の「エコカフェ」に続く公開イベントです。

会場いずれも滝川市まちづくりセンター「みんくる」(滝川市栄町3丁目6-28)

主催:たきかわ環境フォーラム

後援:滝川市

北海道新聞野生生物基金の助成を受けて開催します。

いれたてコーヒーを一杯100円でご提供。マイカップをご持参ください。